SUBARU人:SUBARUびと フォレスター 開発のリーダーが語るデザインと品質の追求

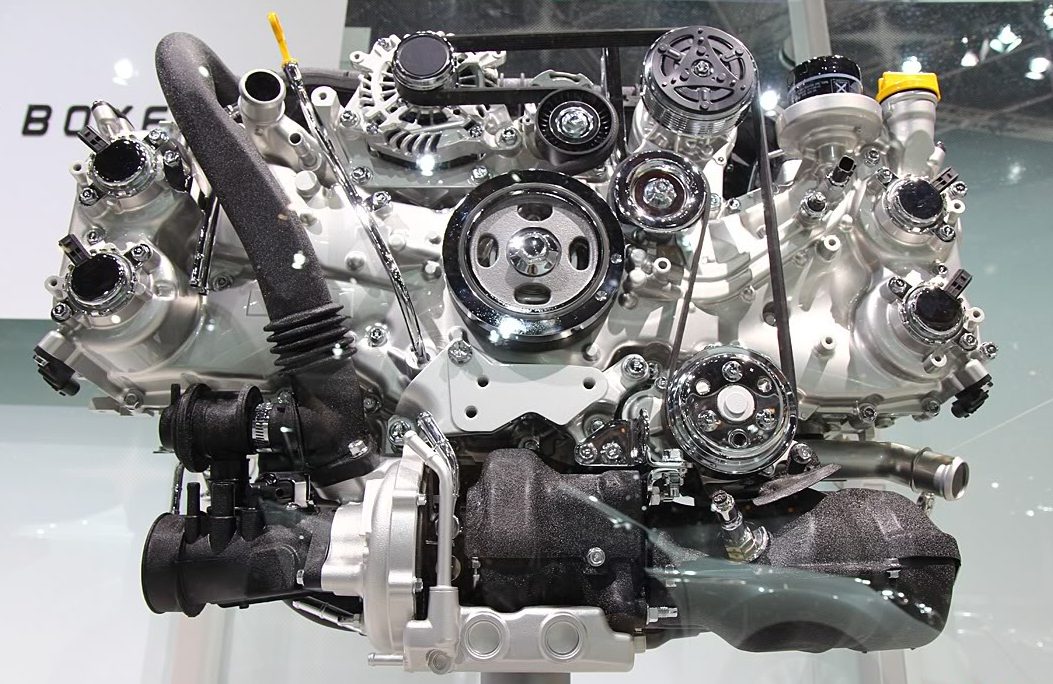

新型フォレスターは、2.5L水平対向エンジンとトランスアクスルを搭載し、動力源であるエンジンとモーターを効率よく使い分けるシリーズ・パラレル方式のストロングハイブリッドを採用した「X-BREAK」、「Premium」、高回転までリニアに出力を発生する伸びやかな加速と、環境性能を高次元で両立する1.8L直噴ターボエンジンを搭載した「SPORT」の3グレードをラインアップしました。その開発の裏側と、SUBARUびとたちの熱い想いをご紹介します。

仕事は違っても、「笑顔をつくる」という想いでつながる「SUBARUびと」。 様々な部署で働く「SUBARUびと」を、仕事内容や職場の雰囲気を交えてご紹介します。 今回は2025年4月に発表した第6世代の「フォレスター」のプロジェクトゼネラルマネージャーである只木さんにフォーカスします。

只木 克郎(ただき かつろう)

1995年入社。ラジエーターやエアコンなどの設計を7年間担当。その後、米国に3年半駐在し、現地での情報収集や生産支援に携わる。帰国後はレガシィ アウトバックやトライベッカの設計とりまとめを経て、商品企画本部(当時)で第5世代フォレスターの開発を担う。2020年から第6世代フォレスターのプロジェクトゼネラルマネージャー(以下、PGM)として、開発初期から携わる。

競合ひしめくSUV市場で存在感あるクルマをつくる

私は、2025年4月に発表した第6世代フォレスター*1の開発プロジェクトで、PGMとしてチームのとりまとめを担いました。各市場でSUVニーズが高まってきたことを背景に成長してきたSUBARUの中でも、フォレスターは王道的な位置づけであり、多くの国のお客様から支持されているクルマです。新型の開発にあたっては、元々兼ね備えているフォレスターならではの強みに加え、競合ひしめくSUV市場の中で「いかに存在感を出すか」を重視し、クルマの魅力が一目で伝わるデザインが必要だと考えました。

従来の開発プロセスでは、基本的に、技術的な要件や寸法をまず定めてからデザインをスタートします。しかし、この手順は多くの制約の中でのデザインを強いられるため、新しいデザインは生まれにくい傾向がありました。そこで今回はその制約を取り払い、まずはデザイナーに自由に表現したいことを示してもらい、それをいかに実現するのか議論を重ねていくという、新しい開発スタイルにチャレンジしました。

目指したのは、安心感を与える、たくましく堂々としたデザイン

目指したのは、お客様に安心感を与えるたくましい外観です。特にこだわったのはフロントフェイス。力強さを出すために、ボンネットフードを上げて厚みを出し、ヘッドランプとフロントグリルは連続した一体感あるデザインにして、いわゆる「かたまり感」を意識しました。

苦労したのは、ボンネットフードを上げたデザインと視界の良さの両立です。お客様の安全にもつながる「視界の良さ」はSUBARUとしては譲れない要件です。関連するメンバーたちがお客様目線で粘り強く考え続けてくれた結果、目指したデザインを叶えつつ、これまでにないすっきりとした視界の良さを実現できたことは、とても嬉しく思っています。

今回は、タイヤサイズも従来のフォレスターよりひと回り大きくしました。どの角度から見ても「カタマリ感」があり、飽きの来ない堂々とした外観デザインになったと自負しています。

誰もが扱いやすく、安心感ある乗り味に

今回の開発では、デザインだけでなく、機能面も進化させています。これまでフォレスターは、ご年配の方や若いご家族を中心に選ばれてきました。ご年配の方にとっては、乗り降りしやすく、目線が高いので運転しやすい。若いご家族にとっては、お子様をチャイルドシートに乗せても十分な室内空間があり、荷室も広いので色々なものを積み込める。日々の通勤から休日の遠出まで、様々なシーンで使える懐の深さがあるとご評価いただいています。その信頼をさらに高められるよう、第6世代フォレスターはお客様の技量によらず扱いやすく、応答性や乗り心地が良くて、安心できる車に仕上げてきました。

先代フォレスターで導入したスバルグローバルプラットフォーム(SGP)を引き継ぎつつ特に力を入れたのは、人がわずらわしいと感じる要素の排除です。例えば、路面のわずかな凹凸によって感じるコツコツとした振動をいなし、走行時の風切り音・エンジン音が気にならないよう作りこみました。そうすることでクルマ全体がバランスよくまとまり、安心感のある乗り味を実現できました。

私も初めて乗ったときはとても驚きました。アクセルを踏み込んだときの加速音が自然なので、性能にゆとりがあるように感じました。狙った以上の効果でしたね。この感覚は、ぜひ実際に乗ってご体感いただきたいと思っています。

クルマづくりは総合力 お客様に品質の良いクルマを届けたい

チームをとりまとめる上で心掛けていたのは、メンバーの話を聞くことです。PGMだからといって、すべてを経験してきたわけではありません。チームにはそれぞれの分野の専門家が集められているので、彼らが意見してきてくれたときは、なぜそう思うのか、理由や背景までしっかり聞くようにしていました。そうすることで改めて気づかされることもたくさんありましたし、そこを起点に建設的な議論ができたと思います。

クルマづくりは総合力。

デザイン一つとっても、デザイナーのひらめきだけでいいものができるわけではなく、多くのメンバーの創意工夫と日々の努力があって初めてカタチになります。そうした関係者の皆さんの支えもあって生まれたこのクルマを、順次お客様にお届けしていきます。お乗りいただくお客様の姿を思い浮かべながら、これからも丁寧なモノづくりに励みたいと思います。